في مسيرة كل مطور، هناك لحظة مواجهة حتمية. ليست مع خطأ برمجي غامض، أو مكتبة معقدة، بل مع وحش من صنعنا: قاعدة كود أصبحت متشابكة لدرجة أن الخوف من لمسها يفوق الرغبة في تحسينها. هذا هو الشلل البرمجي.

إنه الشعور الغارق الذي يأتيك عندما تستغرق إضافة ميزة بسيطة أسابيع من التخطيط. إنه القلق الذي يصاحب كل عملية نشر، والوقت الضائع في مطاردة أخطاء تظهر في أماكن غير متوقعة. هذه الظاهرة لا تبطئ المشاريع فحسب، بل تقتل الابتكار وتستنزف شغف أفضل العقول الهندسية.

لكن كيف نصل إلى هذه النقطة؟ وكيف تمكنت صناعتنا من النجاة وتطوير أنظمة معقدة تخدم المليارات مثل تلك التي تديرها جوجل وأمازون؟

الإجابة تكمن في قصة فكرة واحدة، وُلدت في خضم أزمة، وتطورت عبر عقود لتصبح القانون الأساسي لبناء برمجيات حصينة تصمد أمام الزمن. هذا المقال يروي قصة مبدأ “فصل الاهتمامات” (Separation of Concerns)، من أصوله الفلسفية إلى تجلياته العملية التي تشكل عالمنا الرقمي اليوم. سنستكشف معًا كيف يمكن لفهم هذه القصة أن يمنحك الأدوات اللازمة للتحصين ضد الشلل البرمجي وبناء مستقبل مهني قوي.

كيف وُلد ” مبدأ فصل الاهتمامات” في قلب الأزمة؟

لكي نفهم قوة هذا المبدأ اليوم، يجب أن نسافر بالزمن إلى حقبة كانت فيها البرمجة على حافة الانهيار. في مؤتمر شهير لحلف الناتو عام 1968، تم صياغة مصطلح “أزمة البرمجيات” (The Software Crisis) لأول مرة لوصف حالة الصناعة. كان هذا اعترافًا رسميًا بأن طموحاتنا في بناء أنظمة معقدة قد تجاوزت بكثير قدرتنا على إدارتها. المشاريع الحكومية والعسكرية الضخمة كانت تفشل بمعدلات كارثية.

كانت المشكلة الأساسية هي التعقيد غير المنظم. كانت البرامج تُكتب كـ “كتل متجانسة” من الكود، حيث تتشابك تعليمات معالجة البيانات مع منطق التحكم وتفاصيل الأجهزة. هذا الأسلوب، الذي ورثناه من الأيام الأولى للحوسبة، جعل الأنظمة هشة للغاية. كانت صيانة الكود كابوسًا، وإصلاح خطأ واحد غالبًا ما كان يؤدي إلى ظهور خطأين جديدين في مكان آخر.

في وسط هذه الفوضى، برز صوت Edsger W. Dijkstra. عُرف كأحد أبرز علماء الحاسوب في عصره، لكن إرثه الحقيقي يتجاوز مهاراته البرمجية؛ لقد كان مفكرًا عميقًا في طبيعة “الفعل البرمجي” نفسه. لقد شخص المشكلة بدقة فلسفية: الضعف لا يكمن في قوة أجهزة الكمبيوتر، بل في القدرة المحدودة للعقل البشري على التعامل مع التعقيد.

في ورقته البحثية التأسيسية لعام 1972 بعنوان “The Humble Programmer“، جادل بأن التحدي الأكبر يكمن في “تنظيم أفكارنا” بطريقة يمكن إدارتها.

وقد بلغت هذه الفلسفة ذروتها في كتاباته اللاحقة، حيث صاغ بوضوح مبدأ “فصل الاهتمامات”. كانت حجته الأساسية أن العقل البشري محدود للغاية، ولا يمكننا التفكير بفعالية في جوانب متعددة ومختلفة من مشكلة معقدة في نفس الوقت. لذلك، الطريقة الوحيدة لبناء برامج يمكننا فهمها والوثوق بها هي تقسيمها بشكل منهجي إلى وحدات (modules)، بحيث يمكننا التركيز على كل وحدة على حدة، وفهمها، والتحقق من صحتها بمعزل عن الوحدات الأخرى.

كان هذا تحولًا جذريًا. لقد نقل التركيز من مجرد “جعل البرنامج يعمل” إلى “تصميم برنامج يمكن فهمه”. لقد ارتقى بدعوته لتطبيق الصرامة العلمية على عملية تطوير البرمجيات، وهي الدعوة التي شكلت أساس كل ما جاء بعدها في هندسة البرمجيات الحديثة.

كيف تجسد المبدأ في أدواتنا اليومية ؟

لم تبقَ أفكار Dijkstra مجرد نظريات حبيسة الأوراق البحثية. سرعان ما بدأ مجتمع المطورين في استيعاب هذه الفلسفة وتحويلها إلى أدوات عملية تجعل تطبيق “فصل الاهتمامات” أسهل وأكثر طبيعية. لقد شهدت العقود التالية ولادة تقنيات صُممت خصيصًا لفرض هذا التنظيم.

كانت البرمجة كائنية التوجه (Object-Oriented Programming – OOP) هي أول تجسيد عملي كبير لهذه الفكرة. لغات مثل Smalltalk و C++ قدمت مفهوم “الكائن” (Object)، الذي هو في جوهره صندوق أسود صغير ومغلف. هذا الكائن يحتوي على بياناته وسلوكياته الخاصة، ويخفي تعقيداته الداخلية عن بقية النظام. لم تعد بحاجة لفهم كيفية عمل محرك السيارة من الداخل لكي تقودها؛ كل ما تحتاجه هو معرفة كيفية استخدام عجلة القيادة والدواسات. هذا المفهوم، المعروف بـ التغليف (Encapsulation)، هو تطبيق مباشر لفصل الاهتمامات.

لاحقًا، توسع المبدأ ليطبق على مستوى النظام بأكمله من خلال البنى متعددة الطبقات (N-tier Architecture). أصبح من الممارسات القياسية في الثمانينيات والتسعينيات فصل أي تطبيق كبير إلى ثلاث طبقات رئيسية على الأقل:

طبقة العرض (Presentation Layer): مسؤولة فقط عن واجهة المستخدم.

طبغة منطق العمل (Business Logic Layer): مسؤولة فقط عن قواعد العمل الأساسية.

طبقة الوصول إلى البيانات (Data Access Layer): مسؤولة فقط عن التحدث مع قاعدة البيانات.

هذا الفصل المعماري سمح لفرق مختلفة من المطورين بالعمل بالتوازي. مصمم الواجهات أصبح بإمكانه العمل على طبقة العرض دون أن يفهم تعقيدات قاعدة البيانات، والعكس صحيح. لقد كانت خطوة هائلة نحو بناء أنظمة أكثر تنظيمًا وقوة.

الاختبار الأكبر: عندما يصبح نجاحك أكبر أعدائك

مع بزوغ عصر الإنترنت في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية، واجه مبدأ فصل الاهتمامات اختباره الأكبر. التطبيقات التي بدأت بسيطة ومنظمة باستخدام البنى متعددة الطبقات، نمت بشكل متسارع لتلبية طلبات ملايين المستخدمين. مع كل ميزة جديدة وكل سطر كود، كانت هذه الطبقات المنفصلة نظريًا تبدأ بالتضخم والتشابك مرة أخرى.

ظهر وحش جديد في عالم هندسة البرمجيات: “الكتلة الواحدة” أو “المونوليث” (The Monolith).

على الرغم من أن التطبيق المونوليثي كان مقسمًا داخليًا إلى طبقات، إلا أنه كان لا يزال كيانًا واحدًا. كان يتم تطويره، واختباره، ونشره كوحدة واحدة متصلة. هذا يعني أن تغييرًا بسيطًا في طبقة قاعدة البيانات كان يتطلب إعادة اختبار ونشر التطبيق بأكمله.

هنا ظهرت المشكلة التي حذر منها Dijkstra. أصبح هذا “الوحش المتآلف” معقدًا لدرجة أن أبسط التعديلات أصبحت تستغرق أسابيع من التخطيط والاختبارات المكثفة، خوفًا من التسبب في آثار جانبية غير متوقعة في جزء آخر من النظام. لقد أصبحت الشركات الناجحة ضحية لتعقيدها الخاص، وتباطأت سرعة ابتكارها بشكل خطير، ووجد المهندسون أنفسهم مرة أخرى في مواجهة “الشلل البرمجي”.

كان من الواضح أن الصناعة بحاجة إلى قفزة جديدة، إلى تطبيق أكثر جذرية لمبدأ فصل الاهتمامات ليتناسب مع حجم وتعقيد العصر الرقمي الجديد.

تفكيك “الكتلة الواحدة”

في مواجهة أزمة “المونوليث”، لم تأتِ الحلول من الأوساط الأكاديمية هذه المرة، بل من غرف الحرب الهندسية في الشركات التي كانت تنمو بسرعة تفوق قدرة تقنياتها على التحمل.

ربما تكون القصة الأكثر شهرة هي قصة نتفليكس. في عام 2008، واجهت الشركة انقطاعات متكررة في الخدمة بسبب فشل في قاعدة بياناتها المركزية التي كانت تخدم تطبيقها المتآلف بأكمله. كما هو موثق في مدونتهم التقنية الرسمية، كان فريق الهندسة يعيش في حالة من الخوف المستمر، حيث أن أي خطأ صغير كان يمكن أن يشل الشركة بأكملها.

كان قرارهم هو تفكيك هذا الوحش المتآلف إلى مئات الخدمات الصغيرة والمستقلة، أو ما يعرف اليوم بـ الخدمات المصغرة (Microservices). كل خدمة أصبحت مسؤولة عن اهتمام واحد فقط: خدمة للمصادقة، خدمة للفوترة، خدمة للتوصيات. إذا انهارت خدمة التوصيات الآن، فلا يزال بإمكانك مشاهدة فيلمك. لقد عزلوا الفشل، مما منحهم سرعة ومرونة لا مثيل لهما.

لكن نتفليكس لم تكن الوحيدة. شركة أمازون مرت بتحول مماثل في وقت أبكر. في أوائل الألفية، وكما يروي Werner Vogels (المدير التقني لـ AWS)، أصدر جيف بيزوس ما يعرف بـ “مذكرة الـ API”. لقد أجبر كل فريق في الشركة على التفكير في نفسه كـ “خدمة” مستقلة، والتواصل مع الفرق الأخرى فقط من خلال واجهات برمجة تطبيقات (APIs) محددة جيدًا. لم يعد مسموحًا لأي فريق بالوصول المباشر إلى قاعدة بيانات فريق آخر. هذا القرار الجذري هو الذي مكن أمازون من التوسع بشكل هائل، وهو الأساس الذي بُنيت عليه خدمة Amazon Web Services (AWS) لاحقًا.

كيف تبني مشروع برمجي يطبق مبدأ فصل الاهتمامات ؟

قد تبدو قصص أمازون ونتفليكس بعيدة عن مشروعك الحالي، لكن المبادئ التي استخدموها عالمية وقابلة للتطبيق على كل المستويات. تطبيق “فصل الاهتمامات” لا يتطلب فريقًا من مئة مهندس، بل يتطلب تغييرًا في طريقة تفكيرك قبل كتابة أول سطر من الكود.

إليك إطار عمل بسيط يمكنك اتباعه في مشروعك القادم:

1. ابدأ بالتفكير، لا بالكود: تحديد “الاهتمامات” الرئيسية

قبل أن تفتح محرر الأكواد، أمسك بورقة وقلم. اسأل نفسك: ما هي المسؤوليات الكبرى والمختلفة في هذا التطبيق؟

في تطبيق بسيط للمدونات، قد تكون هذه الاهتمامات:

مصادقة المستخدمين: كل ما يتعلق بتسجيل الدخول وإنشاء الحسابات.

إدارة المقالات: كل ما يتعلق بإنشاء، قراءة، وتعديل المقالات.

التعامل مع قاعدة البيانات: الآلية الفعلية لحفظ واسترجاع البيانات.

عرض الواجهات: كيفية تقديم كل هذا للمستخدم في المتصفح.

هذا التمرين الذهني البسيط هو أهم خطوة.

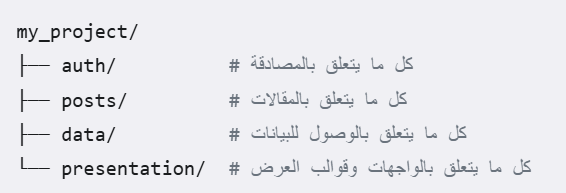

2. ابنِ حدودًا واضحة: هيكلة المشروع

ترجم هذا الفصل الذهني إلى هيكل مجلدات حقيقي. هذا الانضباط سيجبرك على احترام الحدود التي وضعتها.

هذا الهيكل ليس مجرد تنظيم، بل هو خريطة معمارية لنظامك.

3. اكتب كودًا “متخصصًا”، لا كودًا “يعرف كل شيء”

عندما تكتب الكود داخل هذه المجلدات، اتبع قاعدة بسيطة: كل جزء يجب أن يكون خبيرًا في مجاله، وجاهلاً تمامًا بمجالات الآخرين.

الكود في data يجب أن يعرف كيفية التحدث مع قاعدة البيانات، لكن يجب ألا يعرف شيئًا عن المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول.

الكود في posts يجب أن يعرف قواعد العمل (مثل الحد الأقصى لطول المقال)، لكن يجب ألا يعرف كيف يتم حفظ المقال في قاعدة البيانات. هو فقط “يأمر” طبقة البيانات بالقيام بذلك.

هذه العقلية تحولك من مجرد كتابة التعليمات إلى تصميم نظام من المتخصصين الذين يعملون معًا بانسجام.

هل يقتصر “فصل الاهتمامات” على تقسيم الكود في مجلدات فحسب؟

لقد قمت بعمل رائع. فصلت “المستخدمين” في مكان، و”المقالات” في مكان آخر. لكن على فرض جاءك كمبرمج هذا الطلب الحتمي الذي يبدو أنه يهدد بنسف كل هذا التنظيم: “نريد عرض اسم كاتب المقال بجانب كل مقال.”

هنا تكمن المعضلة الحقيقية التي تفصل بين الفهم السطحي والعميق لمبدأ فصل الاهتمامات. هل يجب على “وحدة المقالات” أن تعرف شيئًا عن “وحدة المستخدمين”؟

الطريقة الخاطئة، والتي يقع فيها الكثيرون، هي خرق الحدود. قد تميل إلى جعل كود المقالات يتصل مباشرة بجدول المستخدمين في قاعدة البيانات. في اللحظة التي تفعل فيها ذلك، تكون قد خلقت “تشابكًا” خبيثًا. لقد جعلت وحدة المقالات تعتمد على التفاصيل الداخلية لكيفية تخزين المستخدمين. إذا تغير أي شيء في بنية المستخدمين، سينهار كود المقالات.

الطريقة الاحترافية تكمن في “التفويض المنظم” عبر واجهات واضحة.

فكر في الأمر كعلاقة بين قسمين في شركة. قسم المبيعات لا يقتحم قسم المحاسبة ويأخذ السجلات المالية بنفسه. بل يقدم طلبًا رسميًا (“أريد تقرير أرباح الربع الأخير”)، ويقوم قسم المحاسبة المتخصص بتجهيز هذا التقرير وتسليمه.

في عالم الكود، هذا “الطلب الرسمي” هو ما نسميه استدعاء الواجهة (API Call أو Interface Call). يحدث السيناريو التالي:

وحدة المقالات تجلب قائمة المقالات من قاعدة البيانات. كل مقال يحتوي على author_id.

بدلاً من استخدام هذا الـ author_id للبحث في جدول المستخدمين بنفسها، تقوم بتفويض هذه المهمة.

تستدعي وظيفة عامة وموثوقة من وحدة المستخدمين، مثل get_user_details_by_id(author_id).

وحدة المستخدمين، بصفتها الخبيرة في شؤون المستخدمين، تقوم بالبحث وتعيد معلومات المستخدم المطلوبة.

أخيرًا، تقوم الطبقة الأعلى (مثل “وحدة التحكم” أو Controller) بتجميع معلومات المقال مع معلومات الكاتب وتقديمها للعرض.

لماذا هذا التصميم هو الأقوى؟

لا يوجد خرق للحدود: “وحدة المقالات” لم تعرف أبدًا كيف يتم تخزين المستخدمين، فقط كيف تطلب معلوماتهم.

كل جزء خبير في مجاله: كل وحدة مسؤولة فقط عن البيانات التي “تملكها”.

المنسق هو المسؤول عن التجميع: المسؤولية عن تجميع البيانات من مصادر مختلفة تقع على عاتق الطبقة الأعلى، وليس على عاتق الوحدات المتخصصة نفسها. هذا المفهوم، حيث يتم تنسيق التفاعلات بين الوحدات المستقلة، هو حجر الزاوية في تصميم الأنظمة القوية. إنه يعالج معضلة “الاهتمامات المتقاطعة” ليس عن طريق دمجها، بل عن طريق تعريف علاقة واضحة ومنظمة بينها، حيث يعمل كل جزء كخبير مستقل في مجاله

ختاماً:

لقد سافرنا عبر تاريخ هندسة البرمجيات، من أزمة السبعينيات إلى استراتيجيات العمالقة اليوم. رأينا كيف أن فكرة واحدة، وُلدت من الحاجة إلى إدارة التعقيد، تطورت لتصبح المبدأ الأساسي الذي يحكم بناء كل شيء في عالمنا الرقمي.

في النهاية، دعنا نتجاوز المصطلحات التقنية. لسنوات، قيل لنا كمطورين أن نسعى وراء “الكود النظيف”. لكن هذا نصف الحقيقة فقط.

الكود النظيف هو نتيجة ثانوية، وليس الهدف بحد ذاته.

الهدف الحقيقي، الهدف الذي سيرفع من قيمتك في سوق العمل ويجعل حياتك المهنية أسهل وأكثر إبداعًا، هو بناء أنظمة يمكنك أنت (أو أي شخص آخر) تغييرها بثقة وسرعة.

“فصل الاهتمامات” هو الأداة الأقوى التي تملكها لتحقيق ذلك. إنه لا ينظم الكود فحسب، بل ينظم طريقة تفكيرك. إنه يبني أنظمة لا تخاف من لمسها وتطويرها، ويحررك من سجن “الشلل البرمجي”.

في المرة القادمة التي تبدأ فيها مشروعًا، لا تسأل فقط “كيف أجعل هذا يعمل؟”. اسأل سؤالاً أعمق: “كيف أبني هذا النظام بحيث يمكنني أنا، أو أي مطور يأتي بعدي، فهمه وتطويره بسهولة بعد ستة أشهر من الآن؟”.

الإجابة على هذا السؤال هي التي ستفصل بينك وبين آلاف المطورين الآخرين. إنها ما ستبني لك سمعة كمهندس محترف حقيقي، شخص لا يكتب الكود فحسب، بل يصمم حلولًا تصمد أمام اختبار الزمن.